2ème partie : A la découverte des poèmes du recueil

(→ lire d’abord la 1ère partie : le parcours du poète)

Du fond du charnier leur voix s’élève encore et,

comme dans les psaumes de la pénitence, crie vers le ciel :

« Écoutez-moi ! »

Ils ne demandent ni honneurs inutiles,

ni reconnaissance éternelle, mais simplement que nous tendions parfois l’oreille aux chants où ils avaient mis le meilleur d’eux-même.

En courant aux frontières, ils acceptaient la souffrance et la mort, non l’oubli.

— Roland Dorgelès, Le tombeau des poètes, 1954

Une volonté de témoigner

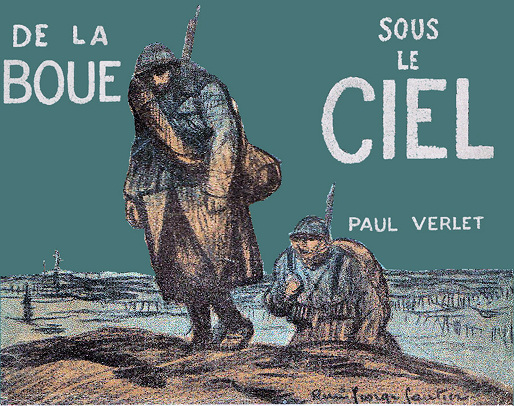

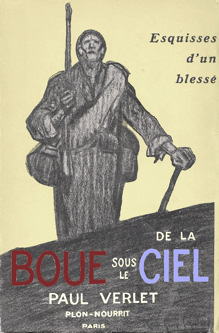

En 1918, Paul Verlet regroupe ses poèmes de guerre dans De la boue sous le ciel qui parait l’année suivante. Les nombreuses pièces qui concernent son expérience du front ont été composées principalement au début de la guerre jusqu’au milieu de 1915 qui marque sa première évacuation pour blessures1. Une fois en convalescence,  le poète se remémore cette période et les camarades tombés à ses côtés2 mais écrit davantage sur sa propre expérience de blessé.

le poète se remémore cette période et les camarades tombés à ses côtés2 mais écrit davantage sur sa propre expérience de blessé.

Ses vers, dans lesquels il recourt plus souvent au « je » qu’à une narration plurielle, présentent des motifs très fréquents dans la littérature de guerre comme la fraternité d’arme, la présence continuelle de la mort, le souvenir de la vie passée ou l’incompréhension de l’arrière. Tout en célébrant la grande communauté des combattants, morts ou vivants, Verlet s’attache à créer une œuvre testimoniale marquée par son individualité. Une des particularités de ce recueil est de contenir, ainsi, en son cœur un cycle — « Blessé », dont l’intitulé fait écho au sous-titre de l’œuvre —, qui opère une rupture et propose un récit détaillé, en trois mouvements, des longs mois passés en ambulance et à l’hôpital.

Les tonalités de sa poésie, depuis un réalisme minutieux jusqu’à un lyrisme poétique classique se croisent dans les différentes parties du recueil et, parfois, au sein d’un même poème. Certaines pièces s’attachent aux sensations que le poète perçoit, aux émotions qui le traversent, aux tourments de l’âme et du corps et d’autres, dans une veine naturaliste, mettent en scène des personnages et des situations dans lesquelles Verlet n’hésite pas devant l’ironie, le pittoresque voire la trivialité, allant jusqu’à composer quelques poèmes en argot des tranchées.

Ce souci d’écrire la guerre telle qu’il la vit, de pouvoir lire ses poèmes à ses camarades sans rougir est exprimé dans sa dédicace à André Cerné :

Soldats, qu’un d’entre vous, ennemi de la phrase,

N’y trouvant qu’une prose aux rythmes sans emphase

Où bat le cœur blessé que je vous ai jeté,

Dise : « C’est notre guerre et de la vérité ! (…)

Pas de corset de fer tyran, ni d’armature,

Pas de détails ouvrés, pas de littérature !

C’est qu’à l’heure où souvent j’assemblai mon effort

J’ai senti sur mon front l’haleine de la mort. »

De nombreux poilus se sont reconnus dans ces poèmes composés par un des leurs. Que ce soit à travers l’évocation de faits quotidiens (« Les lettres », p. 35), la description des conditions de vie dans les tranchées (« Nuit de pluie », p. 55) ou l’expression de leurs épreuves et de leurs espoirs (« Vivre », p. 68)3.

De nombreux poilus se sont reconnus dans ces poèmes composés par un des leurs. Que ce soit à travers l’évocation de faits quotidiens (« Les lettres », p. 35), la description des conditions de vie dans les tranchées (« Nuit de pluie », p. 55) ou l’expression de leurs épreuves et de leurs espoirs (« Vivre », p. 68)3.

Il faut noter les références multiples qu’il emprunte aux arts plastiques et notamment au dessin : les esquisses du titre et les croquis des notes introductives évoquent l’imperfection que Verlet reconnaît à ses poèmes mais aussi une spontanéité expressive et un art tourné vers l’essentiel. On peut relever également l’intitulé choisi pour le premier groupe de poèmes : Sanguines. Celui-ci rappelle le sang versé en abondance lors des premiers mois de guerre, période à laquelle se rapporte la plupart des pièces regroupées :

Où vont les corbeaux, croassant,

Gonflés de chair, gorgés de sang,

Noirs croque-morts, pillards à plumes

Des morts pourris, du sang qui fume ? (« Les mouches », p. 22).

La déroute de la troupe, son épuisement (« On a voulu sauver la France : on ne peut plus ! / Nos pieds sont en lambeaux comme ceux de Jésus / Quand pour la paix du monde, il montait son calvaire… », « Les caissons », p. 3), la faim qui l’assaille (« Affamés, on traînait, sans pain, depuis trois jours.(…) / On reculait, sans chefs, sans courage, à la fin ; / On était las, on était triste, on avait faim ! », « Vae Victis », p. 5) sont abordés avec un réalisme souvent porté par des évocations de souffrance physique (« …on se traîne derrière… le dos en sang, ployés… on rejette en avant le sac », « La source », p. 9).

La déroute de la troupe, son épuisement (« On a voulu sauver la France : on ne peut plus ! / Nos pieds sont en lambeaux comme ceux de Jésus / Quand pour la paix du monde, il montait son calvaire… », « Les caissons », p. 3), la faim qui l’assaille (« Affamés, on traînait, sans pain, depuis trois jours.(…) / On reculait, sans chefs, sans courage, à la fin ; / On était las, on était triste, on avait faim ! », « Vae Victis », p. 5) sont abordés avec un réalisme souvent porté par des évocations de souffrance physique (« …on se traîne derrière… le dos en sang, ployés… on rejette en avant le sac », « La source », p. 9).

Dans cet ensemble de poèmes, Verlet s’arrête aussi sur l’exode des populations. Dans « Les civils » (p. 7), il propose le récit d’une scène de violence en utilisant un schéma narratif précis et des ruptures de ton qui servent son propos. Pour rendre compte de la soudaineté de l’action, il décrit la scène par brèves notations nerveuses, y mêle des exclamations, passe de la foule apeurée à une femme isolée, choisit un champ lexical axé sur le mouvement voire l’agitation, s’arrête sur une mère tuée et sa fille innocente et introduit son dénuement pathétique et cinglant en un seul vers.

File des exilés, calvaire interminable :

Vieux qui pleurent, prostrés ; enfants brisés, minables…

Pâleurs, sueurs, jurons, poussière, soleil d’août.

Essieux, timons brisés ; au sol, des chevaux, à bout…

« Arrière, les civils! »… Fourgons, cavalerie,

Caissons, blessés, caissons en trombe, artillerie…

Parfois panique : un cri : « Les uhlans ! Les uhlans ! »

Puis le troupeau reprend l’exode atroce et lent.

Sous un chariot plein, de l’écume à la bouche,

Les yeux blancs, une femme, affreuse à voir, accouche.

Par les champs piétinés, par les clos dévastés,

Des vaches aux pis lourds errent en liberté.

Des porcs gras et fangeux dans nos rangs déambulent.

Divaguant, un aïeul galope et gesticule.

Des heures, las, passifs, ceux qui fuyaient, hagards,

Se rangent pour la troupe, et le troupeau repart.

Un obus est tombé sur ce coin de déroute.

Une flaque de sang s’étale sur la route.

A genoux, des parents font un encombrement.

Une petite rit, bavarde ; sa maman,

Près du cheval ouvert gît, blafarde, éventrée.

La famille, qui veut rester, hurle, éplorée.

La petite à pleins bras embrasse ses jouets.

Un gendarme les chasse à grands coups de fouet.

Tranchée de la Courtine, route 44, octobre 1914.

(souvenir de Belgique.)

Les hommes en avant

La partie intitulée « Tranchée » regroupe plusieurs pièces auxquelles la poésie de Paul Verlet doit une part de sa notoriété4.

Verlet oppose souvent des situations ou des propos assez crus à un lyrisme traitant de la mort, du martyr des soldats ou de l’amour (« La mort dans les feuillées », p. 74, « Nuit d’été », p. 50). Ses vers n’excluent pas une touche de patriotisme ou d’idéal mais, à l’inverse de tout un courant poétique qui essaima ses alexandrins dans les revues et les journaux au début du conflit, Verlet en connaît le prix :

Verlet oppose souvent des situations ou des propos assez crus à un lyrisme traitant de la mort, du martyr des soldats ou de l’amour (« La mort dans les feuillées », p. 74, « Nuit d’été », p. 50). Ses vers n’excluent pas une touche de patriotisme ou d’idéal mais, à l’inverse de tout un courant poétique qui essaima ses alexandrins dans les revues et les journaux au début du conflit, Verlet en connaît le prix :

Il faut avoir été fantassin dans le rang

Et, pour parler des morts, avoir été mourant.

Seul vaut, ce qu’on écrit avec son sang ; le reste

Est œuvre de cabots indignes de leurs gestes (« Poème final pour les morts et les vivants », p. 241).

Le poète qui a combattu dès les premiers mois de la guerre exprime parfois son dégoût de l’ennemi :

Souillant la pureté de ces frimousses blanches,

Il y avait du sang ! Sous les rires des manches

Et les pâleurs du voile, il y avait du sang!

Ah monsieur von Bissing, l’Empereur est puissant ! (« La ronde des petites martyres belges », p. 174)

fait appel à Dieu :

Seigneur, les soirs de lutte où tout vacille,

Où seul le mot devoir est l’étoile qui brille,

Armez d’acier mon bras, qu’il fasse de ma peur

Un cadavre nouveau sur le seuil de mon cœur ! (« Prière du Chrétien », p. 200)

mais reste surtout à hauteur d’homme, près de ses poilus. Il aime à décrire cette humanité parfois grouillante, parfois pensive, toujours soudée :

Quand ceux d’en bas, dans le gourbi,

Sur le sol humide et pourri,

Pieds contre gueules, se délassent

Équipés, et, glacés, se tassent

Pour trouver sous les relents forts

De la chaleur, corps contre corps,

(…)

Tout à coup, la toile de tente

Pendante s’écarte, bruissante,

Et le vaguemestre apparaît !

(…)

Alors les soldats sous la terre

Se font prêtres d’un grand mystère.

La voûte basse du gourbi

Se divinise et s’agrandit

Plus de dégoûts, d’horizon sale,

Mais une immense cathédrale… (« Les lettres », p. 35)

Au milieu de ses hommes, Verlet évoque les instants de répit, le cafard qui s’en vient, l’amitié d’un chien de tranchée qui lui fait penser à sa disparition probable (« Plus tard, quand ce sera mon heure / Tu la connaîtras, ma demeure ! / Comme aujourd’hui tu me suivras, / Résigné, doux, tu penseras / Pour lors, que c’est une misère / D’oublier son chien sur la terre », « Mon chien », p. 83) et les plaisirs simples, comme dans cette ode à sa pipe, compagne idéalisée :

Au milieu de ses hommes, Verlet évoque les instants de répit, le cafard qui s’en vient, l’amitié d’un chien de tranchée qui lui fait penser à sa disparition probable (« Plus tard, quand ce sera mon heure / Tu la connaîtras, ma demeure ! / Comme aujourd’hui tu me suivras, / Résigné, doux, tu penseras / Pour lors, que c’est une misère / D’oublier son chien sur la terre », « Mon chien », p. 83) et les plaisirs simples, comme dans cette ode à sa pipe, compagne idéalisée :

Avec moi tu vécus plus d’une rude route,

Plus d’un secteur taré, plus d’un poste d’écoute !

O sœur de mon cafard, ô sœur de mes rancœurs,

Tu me grillais la barbe et me chauffais le cœur !

(…)

Plus d’un, prostré dans l’ombre, en ces heures passées

Seul devant son devoir, l’âme et les mains glacées,

A pu voir, grâce à toi, pour deux sous d’amadou,

Une étoile éclairer sa détresse et son trou ! (« A ma pipe », p. 151)

Ce dernier poème apparaît dans « Pour mon escouade », section au registre plus pittoresque, où Verlet rend hommage à ses poilus, ceux qu’il a commandés et pu observer de près. Ces poèmes sont rédigées « parmi des soldats et pour des soldats », comme il s’en explique dans la note qui introduit cette partie (p. 131). Ses tableaux de poilus s’inscrivent dans un courant de représentation populaire qui ne se limite pas à la littérature. Il adopte dans ses vers le parler paysan, provincial ainsi que le fameux argot des tranchées. Vraie difficulté technique, sans aucun doute, pour un jeune étudiant parisien, que de marier cette langue aux hexasyllabes et aux alexandrins classiques.

Ce dernier poème apparaît dans « Pour mon escouade », section au registre plus pittoresque, où Verlet rend hommage à ses poilus, ceux qu’il a commandés et pu observer de près. Ces poèmes sont rédigées « parmi des soldats et pour des soldats », comme il s’en explique dans la note qui introduit cette partie (p. 131). Ses tableaux de poilus s’inscrivent dans un courant de représentation populaire qui ne se limite pas à la littérature. Il adopte dans ses vers le parler paysan, provincial ainsi que le fameux argot des tranchées. Vraie difficulté technique, sans aucun doute, pour un jeune étudiant parisien, que de marier cette langue aux hexasyllabes et aux alexandrins classiques.

Parmi les personnages récitants, on compte un rouspéteur qui intervient dans deux poèmes. La première pièce est introduite par des indications de temps et de lieu — il s’agit d’un abri, la nuit, bien trop exigu pour tous les hommes qui y sont présents :

Ben ! Vous pouvez crever d’mort lente,

J’la prêt’rai pus, ma toil’ de tente ;

Qu’les ceuss’ qu’en pinc’ pour l’courant d’air

l’bouch’ la porte avec leur blair !

(…)

V’là « vingt-cinq gram » qui m’pil’ les fesses :

I’rêv’ qui côtoy’ sa gonzesse !

C’est pus bourré qu’dans un cercueil.

Pan ! v’là ses pomp’ qui m’crèv’ un oeil ! (« Le rouspéteur », I, p. 145)

Le pauvre poilu semble aussi trop souvent désigné pour les corvées et s’en plaint :

J’las déjà dit, pis j’as r’piqué :

I’m’pleur’ront-y quand j’s’rai claqué ?

Mais la troupe est découragée,

J’fous l’camp, j’les mets, j’fais pus d’corvées !

J’vas tourniquer : i’m’loup’ront pas ; « Le rouspéteur », II, p.148).

Par « Tourniquer », il faut comprendre passer au conseil de guerre… À la fin du poème, le brave poilu râleur se porte volontaire pour une nouvelle corvée.

Le recueil de Verlet est aussi un hommage aux officiers et sous-officiers comme lui, qu’il a vu tomber ou disparaître et qui étaient parfois des proches. Dix-sept poèmes de la section « Tranchée » (sur vingt) comportent une dédicace à ces combattants. Le poème le plus emblématique, et l’un des plus touchants, est « Le copain » (p. 48)5, ode à la jeunesse brisée, dédié à un sous-lieutenant de vingt-trois ans, Alfred Guastalla.

Le poème le plus emblématique, et l’un des plus touchants, est « Le copain » (p. 48)5, ode à la jeunesse brisée, dédié à un sous-lieutenant de vingt-trois ans, Alfred Guastalla.

Le narrateur — auquel Verlet s’identifie dans une note — assiste à l’ensevelissement d’un gradé par ses hommes. L’homme est jeune. Il est porté par ses poilus et le poète ferme les yeux du mort :

Quand j’eus pris sur ton cœur les lettres de ta mère,

Et qu’on vous eut mis, toi, puis ta jeunesse, en terre

Et, fermant pour toujours les clartés de tes yeux,

J’ai, simplement, comme auraient fait tes pauvres vieux,

Mon héros de vingt ans, baisé ta chair de marbre !

…

Et j’ai laissé ton âme à l’âme des grands arbres !…

Verlet aborde le thème de l’attaque imminente dans « Soir calme » (p. 29) où il utilise, comme ailleurs, des notations brèves qui soulignent la tension du moment : « … singe, boules de pain, / Tout le long du boyau, sautent, de mains en mains. / Outils au dos. Magasin plein. Essai des masques. / On va ranger encor ses lettres dans son casque ! ». Le même thème est traité, de façon plus distanciée mais toujours réaliste, dans « A la Baïonnette ! » qui met en scène un brave poilu chef d’escouade depuis les minutes qui précèdent l’assaut, au cours desquelles il multiplie les recommandations à ses hommes, (« R’luquez voir aux culass’ si tout est bien graissé. / Faut d’l’essenc’ dans l’moteur : Jul’, pass’ voir un coup d’gnôle. »), en passant par leur refus de sortir sous le feu des mitrailleuses ennemies (« En avant ! En avant ! Vous n’marchez pas ? J’y vais, / J’y vas tout seul, tas d’lâch’! Pour vous, j’vas m’faire crever ! ») jusqu’à la mauvaise blessure du personnage (« J’ai mon compt’, j’suis touché ! Ça m’mouill’ dans la poitrine… / Les copains… Tout fout l’camp…Mon courag’ qui s’débine… ») et sa mort (« J’vas crever là, dans l’noir. I’m’trouv’ront sag’, su’ l’dos, / Comm’ ça, les mains en croix et mes yeux morts pleins d’eau… »).

Verlet aborde le thème de l’attaque imminente dans « Soir calme » (p. 29) où il utilise, comme ailleurs, des notations brèves qui soulignent la tension du moment : « … singe, boules de pain, / Tout le long du boyau, sautent, de mains en mains. / Outils au dos. Magasin plein. Essai des masques. / On va ranger encor ses lettres dans son casque ! ». Le même thème est traité, de façon plus distanciée mais toujours réaliste, dans « A la Baïonnette ! » qui met en scène un brave poilu chef d’escouade depuis les minutes qui précèdent l’assaut, au cours desquelles il multiplie les recommandations à ses hommes, (« R’luquez voir aux culass’ si tout est bien graissé. / Faut d’l’essenc’ dans l’moteur : Jul’, pass’ voir un coup d’gnôle. »), en passant par leur refus de sortir sous le feu des mitrailleuses ennemies (« En avant ! En avant ! Vous n’marchez pas ? J’y vais, / J’y vas tout seul, tas d’lâch’! Pour vous, j’vas m’faire crever ! ») jusqu’à la mauvaise blessure du personnage (« J’ai mon compt’, j’suis touché ! Ça m’mouill’ dans la poitrine… / Les copains… Tout fout l’camp…Mon courag’ qui s’débine… ») et sa mort (« J’vas crever là, dans l’noir. I’m’trouv’ront sag’, su’ l’dos, / Comm’ ça, les mains en croix et mes yeux morts pleins d’eau… »).

Le poète témoigne dans une autre pièce de la joie enivrante qui survient « Après », lorsque la tension, le danger et la peur retombent :

Ceux qui n’ont pas chargé, gueule au vent, furieuse,

Face à rien, face à tout, droits, face aux mitrailleuses,

Par la boue et le sang, par le feu, sans rien voir

Volontés contre acier, ne peuvent pas savoir

La jouissance unique, égoïste de vivre

Après… Pleurer d’amour, danser comme un homme ivre,

Embrasser les copains qui passent… Je reviens ! (« Après » p. 31).

Le danger, ce peut être cette balle « semeuse aux subtiles blessures » dont le sifflement perçu brièvement est évoqué avec virtuosité dans « La chanson de la balle » (p.45). « Je suis le dard », clame le projectile ainsi personnifié, et c’est en vers brefs et percutants que le poète exprime le pouvoir de mort de la balle dévastatrice :

Je suis le chef

D’un bacchanal de cimetière ;

Mon geste bref

Cingle la harpe des lumières

Mieux qu’une faux ;

Alors ce qui sur terre expire

Meurt du sanglot

Acerbe, que scande mon rire.

Le ciel dort écrasé par son immensité.

Déprimante, énervante, ô fin de jour d’été

Si lourde en nous !…

Mièvres douceurs, haleines roses !…

Je sais par cœur cet horizon : les choses,

Les branches, les réseaux, les pistes des guetteurs,

Le piège en entonnoir, l’œil sournois des hauteurs.

La voix ample est d’airain, tel l’écho qui ricoche

Sur l’eau grave, et s’en va mourir, de proche en proche.

On attaque ce soir ? Bah ! plus tard ou plus tôt !…

« Gradés, aux revolvers ! — Caporaux, aux couteaux ! »

Détails minutieux d’avant : les camarades

Contrôlent, à genoux, les piles de grenades,

Les cartouches en tas ; singe, boules de pain,

Tout le long du boyau, sautent, de mains en mains.

Outils au dos. Magasin plein. Essai des masques.

On va ranger encor ses lettres dans son casque !

Chaque détail surgit. Les lignes sont plus près.

Un sapin dentelé, d’encre, semble un cyprès

Qui dénombre ses morts. Des ombres inquiètes

Fuyant le soleil las, en s’étirant des crêtes

Font saillir les objets taillés au découpoir

Où chaque plan retient une touche de noir.

Crépuscule bleuté, velouté de tendresse…

Langueur molle aux tiédeurs lascives des caresses…

Silences que soudain heurte un coup de mort bref…

Choses que marque au front le deuil des reliefs…

Juillet 1915.

Une expérience intime

Pour Paul Verlet, la guerre est aussi une expérience intime sur laquelle il se livre souvent. Pour exprimer son angoisse du danger, il compose, dans « La photographie », une scène saisissante où il alterne la description d’hommes prêts à l’assaut au dessus desquels passe un tir de préparation et l’expression de son regret d’avoir été cruel et ignorant en amour :

Nos obus, sans répit, serrés, rauques hoquets, Mathématiquement, rasent le parapet, Sur tous les tons, brefs, sifflants, lents et sonores, Vomissant sur les chairs leur flamme et leur phosphore ; (…) J’adorais, sans savoir, vos bras blancs, leur chaleur, Les mots durs dont souvent je blessai votre cœur. Mon amie, mon amie, m’aimez-vous, à cette heure Où, sans penser, il faut qu’on tue, il faut qu’on meure ?… (…) Laids, sales, on attend, souillés d’âcres débris, Tigres dont les yeux morts dorment sous les poils gris, Incapables d’armer le déclic de nos haines, A bout de nerfs, au bout de la détresse humaine.

Vois-tu, tout cet amour que je ne t’ai pas dit, Je te le cueille ici… C’est l’heure. C’est midi. (« La photographie », p. 68)

Le poète sait rappeler aussi les moments de cafard, notamment ceux qui naissent avec les souvenirs et mettent le cœur à vif.  Le son familier d’une cloche « si menu, si fin, si poignant et si doux » (« Souvenir », p. 33) conduit ses pensées vers « un village aux toits de chaume et d’or ». Et ce sont ses souvenirs d’enfance qui surgissent quand la mère aimante et réconfortante s’impose à son esprit (« Ton souvenir descend me prendre par la main / Et je sens là, sur mon cafard, vêtu de boue, / L’auréole de feu de tes yeux, et ta joue. », « Ma mère », p. 58).

Le son familier d’une cloche « si menu, si fin, si poignant et si doux » (« Souvenir », p. 33) conduit ses pensées vers « un village aux toits de chaume et d’or ». Et ce sont ses souvenirs d’enfance qui surgissent quand la mère aimante et réconfortante s’impose à son esprit (« Ton souvenir descend me prendre par la main / Et je sens là, sur mon cafard, vêtu de boue, / L’auréole de feu de tes yeux, et ta joue. », « Ma mère », p. 58).

Dans « Matin de printemps », seul à son poste d’écoute, inspiré par une aurore nouvelle, il exprime toute la vigueur de sa jeunesse. Rêvant, il perçoit, malgré la guerre, la beauté renouvelée du monde et la sienne. Il semble s’éveiller sensuellement au monde et vibrer à la caresse de ce matin dans une admiration extatique :

Matin de vie en rut, puissant comme un éveil, Gonflé comme un fruit mûr de sève et de soleil, Dont la coupe d’extase à mes lèvres ouvertes Verse un goût de péché, de miel et d’herbe verte !

Devant ses yeux s’étend la boue et dans son esprit semble régner le ciel. Brusquement, le vent, portant l’odeur des cadavres, l’interrompt dans cette rêverie intime.

Une « Nuit d’été » inspire au poète un rêve de sensualité et d’amour. Comme dans « La photographie », l’observation attentive de ce qu’il entend et voit se mêle à ses pensées. Installé sur des sacs dans la tranchée, mâchonnant un croûton, la pipe à la main, son esprit s’élève vers ce « soir de paix » tandis que l’émotion amoureuse et les sens en éveil le poussent à crier sa passion de la vie et, dans un instant rare de révolte chez lui, son dégoût de la guerre.

(…)

Pas un cri, pas un bruit, et ce n’est que la guerre.

Je perçois le heurt sourd des outils dans la terre.

Loin, loin, le canon roule imperceptiblement…

Fil heurté, voix, lueur, sifflet, mot allemand.

Pas un bruit. Si ! Tout près ulule une chouette.

Et puis la Nuit immense, impassible et muette…

Une fusée a fait un grand salut d’argent…

Des signaux de clartés luisent, éclairs changeants.

La nuit semble jongler nonchalamment, inerte,

Tel un feu d’artifice aux fleurs rouges et vertes.

Soir qui cherches le ciel comme une vasque d’or,

Paravent de splendeur sur les rictus des morts,

Toi que Dieu fit si grand pour y garder nos âmes,

Tu devais donc finir lâche, sournois, infâme :

C’est sous la majesté de ton loyal manteau

Qu’on devient l’assassin pourvoyeur de sanglots.

O soir de paix, j’adore, et tu veux que je tue !

Haïr… Blasphème ! Haïr… Lis en mon âme nue :

Tout y est bleu comme en ton âme ; en te penchant

Tu te verrais en moi. Je ne suis pas méchant ;

Mon cœur n’a que vingt ans. Soir, je n’ai pas envie

De tuer mon prochain. J’ai tant aimé la vie !

Tu veux boucher mes yeux de tes deux poings pesants,

Tu veux souiller ma sève en l’habillant de sang,

Tais-toi ! Je vomirai les hontes que tu voiles !

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tant d’amour, tant d’amour tremble dans les étoiles…

La Targette, mai 1915.

L’homme blessé

Paul Verlet évoque ses longs mois de soins et de convalescence dans la partie intitulée « Blessé » où il décrit son combat pour recouvrer des forces en ambulance d’abord puis à l’hôpital et en convalescence. Le poète a été blessé à trois reprises entre 1915 et 1918. Sa blessure la plus grave, survenue en 1916, est soignée tout d’abord en ambulance où il écrit les trois pièces introductives de cette partie.

Cri d’espoir que ces premiers vers où Verlet exprime son bonheur de se savoir sauvé d’une méchante blessure près du cœur (« Seigneur mon Dieu, Seigneur, je crois que je vivrai ! / Oui, ma poitrine brûle et j’ai bien mal, c’est vrai… / Je vivrai, je vivrai !… Vouloir c’est déjà vivre », « Ambulance, I », p. 91) mais aussi souffrance, si bien évoquée dans « Cauchemars », où dominent la sensation d’étouffement et la perception vive de sa blessure (« Bon Dieu, donnez de l’air ! De l’air, de la clarté ! / Le glou-glou de mon sang ronfle dans mon côté. / Oui, oui, je me souviens : ce trou, c’est une balle, / Et c’est mon lit d’agonisant dans cette salle… »,« Cauchemars », p. 93).

Dans ce long poème, Verlet semble délirer et ses cauchemars sont guidés par les ombres que projette la veilleuse de la salle sur les murs nus. Il se remémore les heures difficiles qui ont suivi sa blessure, prend peur face à la mort (« J’ai de la sève encore, du sang pur, de la vie. / Mon Dieu !… Ce ne sera pas moi qui m’en irai ») et, l’instant d’après, a honte de sa lâcheté. Dans une suite de vers rythmés, les images se succèdent. Les blessés dans leurs lits blancs, ces martyrs inconnus crient, divaguent, bégayent, parlent à leur maman. Minuit sonne, le poète se sent étouffer. Des « visions de paix » s’imposent à lui, des souvenirs d’amour charnel se mêlent aux images oppressantes puis, brusquement, voici la grande armée des tués à la guerre défilant devant ses yeux, cohorte des soldats de toutes les époques, anciens saluant les poilus de Verdun :

Dans ce long poème, Verlet semble délirer et ses cauchemars sont guidés par les ombres que projette la veilleuse de la salle sur les murs nus. Il se remémore les heures difficiles qui ont suivi sa blessure, prend peur face à la mort (« J’ai de la sève encore, du sang pur, de la vie. / Mon Dieu !… Ce ne sera pas moi qui m’en irai ») et, l’instant d’après, a honte de sa lâcheté. Dans une suite de vers rythmés, les images se succèdent. Les blessés dans leurs lits blancs, ces martyrs inconnus crient, divaguent, bégayent, parlent à leur maman. Minuit sonne, le poète se sent étouffer. Des « visions de paix » s’imposent à lui, des souvenirs d’amour charnel se mêlent aux images oppressantes puis, brusquement, voici la grande armée des tués à la guerre défilant devant ses yeux, cohorte des soldats de toutes les époques, anciens saluant les poilus de Verdun :

Blessés déchiquetés dans vos petits lits, pâles, Agonisants, tordus par les suprêmes râles, Tressaillez !… c’est pour vous, ouvriers de demain, Le baiser de la France aux martyrs de Verdun !

A l’hôpital, Verlet dépeint ce qui l’entoure et, en premier lieu, la présence dévouée des infirmières. Jeune et blonde, associée au printemps revigorant, ou figure maternelle, inquiète et sévère, l’infirmière est la présence qui lie le blessé à la vie. Tout comme, de façon plus ténue, les sons venus de l’extérieur par une fenêtre ouverte, ou la vue d’un peuplier du parc (« Je vois encor, au bord de la fenêtre ouverte, / Mon arbre secouer sa chevelure verte. »,« Le peuplier », p. 113). Les autres blessés, comme ce « trépané qui meurt » sont fondus dans le décor sauf Sidi, « prostré, mangé de fièvre qui sait mourir pour un autre pays » et à qui Verlet consacre un poème (« Le Sidi va mourir », p. 121).

Les « heures de neige au goût d’ether », (« Les heures de l’hôpital », p. 115), s’écoulent lentement, de l’aube où la lune s’échappe en « un adieu blasé » au crépuscule, « où nous songeons ». La routine des jours est peuplée d’infirmières, de blessés que l’on soigne, de visites parfois pittoresques, des nouvelles des journaux et … de verres de lait peu appréciés par le poète.

De poème en poème, Verlet mène sa narration au plus près de ses tourments, de ses espoirs de guérison mais aussi de ses joies, comme cette heure du premier lever, « heure si belle que mon bonheur m’enivre et me donne des ailes ». La fébrilité de cet instant est rendue avec maints détails :

Les « heures de neige au goût d’ether », (« Les heures de l’hôpital », p. 115), s’écoulent lentement, de l’aube où la lune s’échappe en « un adieu blasé » au crépuscule, « où nous songeons ». La routine des jours est peuplée d’infirmières, de blessés que l’on soigne, de visites parfois pittoresques, des nouvelles des journaux et … de verres de lait peu appréciés par le poète.

De poème en poème, Verlet mène sa narration au plus près de ses tourments, de ses espoirs de guérison mais aussi de ses joies, comme cette heure du premier lever, « heure si belle que mon bonheur m’enivre et me donne des ailes ». La fébrilité de cet instant est rendue avec maints détails :

« Mes béquilles, ma Sœur, ma pipe, mes chaussons ! » Je ne puis enfiler, tout seul, mon pantalon. Tout est changé, grandi. Ce n’est pas ma capote. Mais si !… Tiens, tiens, je vais tomber ! Que je m’accote Au mur ! J’ai mal au cœur. Tout se renverse en l’air. Les couleurs ont des trous d’encre aux lueurs d’éclairs. Je vais tomber… J’ai mal au cœur… Les choses dansent… Pourtant me revoilà debout. J’ai de la chance : « Vous me teniez, ma sœur ! Je veux me saouler d’air « Et jouir des baisers salés du vent de mer « A votre bras »… Une seconde avant que d’être Ébloui, subjugué, debout à la fenêtre !… Voilà donc des mois et des mois que, patient, Je n’ai voulu, vécu, rêvé que cet instant Où pâle, chancelant, je vais d’un coup surprendre Toute l’âme des sons que j’ai pu entendre.

La joie de découvrir « une scène vaste et neuve » est une seconde naissance pour le poète meurtri.

« A deux », à la tonalité plus sombre, termine cette partie. Verlet s’y décrit dans toute la vérité de sa souffrance et compose une ode désespérée à la vie en l’opposant à la douceur de son amie et à la splendeur d’un couchant sur l’océan :

Tout, je donnerais tout, mes membres et toi-même, J’irai tomber là-bas dans un effort suprême. Tout, mon Dieu, pour ne pas finir tuberculeux, Ni mourir chaque aurore un peu plus, comme ceux Qui tendent au soleil leur gangrène incurable Et détournent les yeux pour cracher dans le sable.

Un jour très proche, un jour béni,

Dites, je quitterai ce lit

Où, des mois et des mois, inerte,

Je n’eus qu’une pelouse verte

Et six arbustes d’un jardin

Pour me faire espérer demain ?

Je mettrai ma vieille compagne

Au drap bleu lavé de Champagne

Qu’une balle, au cœur, en passant

Décora d’un peu de mon sang.

Je m’en irai sous les platanes,

Pâli, maigri, traînant mes cannes ;

Au long des marronniers poudrés,

Je m’en irai, transfiguré,

Découvrir les Champs-Elysées.

Les petits enfants des allées

Plus piailleurs que les moineaux

M’apparaîtront divins et beaux ;

Les femmes souriront, jolies

Toutes, à ma jeunesse amie.

Ce jour pimpant dira l’éveil

De mon meilleur ciel de soleil.

Les frissons de toutes les brises

Auront des promesses exquises ;

Chaque senteur, chaque couleur

Se correspondront dans mon cœur.

J’inventerai toutes les choses…

Le pavé de bois qu’on arrose,

Sous les voitures, goudronné,

Aura son goût mouillé d’été.

Le film neuf de toutes ces fêtes

Farandolera dans ma tête !

Déambulant par les trottoirs,

Provincial qui veut tout voir,

Avant que mon cœur vieillisse,

Je saluerai, l’œil en coulisse,

Dans les glaces des magasins,

Parmi les joujoux des écrins,

La bienvenue en robe claire

De ma médaille militaire…

Hôpital 40, Paris, juin 1916.

Poèmes pour les morts et les vivants

La foule des morts peuple les poèmes du recueil. À l’évocation de la multitude des « petites croix blanches, des morts sans noms, des corps sans planches » viennent s’ajouter les récits de morts individuelles. C’est ici, le soldat dont le corps « sèche » dans les barbelés (« Dans les ronces, plié, depuis deux mois déjà/Raidi, pend ton corps (…) / Ton corps, décomposé, plus vivant qu’un drapeau », « Bleu, blanc, rouge », p. 54) ; là, le petit aviateur, à l’apparat dérisoire, écrasé sous son appareil (« L’aviateur si blond, si rose, si joli / Botté, sanglé de cuir, qui se plaît, qui sourit (…) / Sous les débris du fuselage, au bord d’un champ, / Voilà qu’il gît, en boule, oiseau cassé, sanglant », « Le petit aviateur », p. 198) ; ici encore, Crassou, le cuistot « mort (…) troué d’un éclat dans le dos » (Épitaphe, p. 165).

La foule des morts peuple les poèmes du recueil. À l’évocation de la multitude des « petites croix blanches, des morts sans noms, des corps sans planches » viennent s’ajouter les récits de morts individuelles. C’est ici, le soldat dont le corps « sèche » dans les barbelés (« Dans les ronces, plié, depuis deux mois déjà/Raidi, pend ton corps (…) / Ton corps, décomposé, plus vivant qu’un drapeau », « Bleu, blanc, rouge », p. 54) ; là, le petit aviateur, à l’apparat dérisoire, écrasé sous son appareil (« L’aviateur si blond, si rose, si joli / Botté, sanglé de cuir, qui se plaît, qui sourit (…) / Sous les débris du fuselage, au bord d’un champ, / Voilà qu’il gît, en boule, oiseau cassé, sanglant », « Le petit aviateur », p. 198) ; ici encore, Crassou, le cuistot « mort (…) troué d’un éclat dans le dos » (Épitaphe, p. 165).

La mort survient, parfois, dans des circonstances très humbles comme cette « Mort dans les feuillées » (p. 74) qui permet à Verlet de moquer la belle mort glorieuse dont les récits remplissent les journaux (« Faut bien manger, je sais, vous êtes journalistes, / Mais votre prose nous rend si triste ! ») mais aussi de souligner qu’au front la mort peut vous prendre à tout moment et que tous les morts méritent qu’on leur rende le même hommage (« Pourtant tous, ils sont morts et morts pour la patrie, / Que ce soit au grand jour ou bien dans l’eau pourrie ! »).

Fréquemment présent dans les œuvres des poètes combattants, le discours sur le sacrifice et le martyr des soldats s’impose ici dans plusieurs pièces. Dans « Le testament du fantassin » (p. 71), le poilu, qui exprime ses dernières volontés, indique à « ses amis d’espoir et de misère » qu’il veut être enseveli là où la mort l’aura pris. Comme dans « Le copain », les camarades ont des gestes doux qui remplacent ceux qu’aurait eus une mère (« Et vous disposerez mes cheveux sur mon front, / Vos mots d’adieu seront la chaleur qui dorlote »). Verlet dans une note accompagnant « Le copain » précise qu’il a, lui-même, enseveli trois camarades et taillé et peint les croix de leur tertre. « Le testament du fantassin » est un poème d’amour et de loyauté. Celle des hommes pour leur camarade mort. Mais aussi celle du combattant qui, une fois mort, souhaite être enseveli là où les camarades continuent de tomber. Les vers du « testament » sont les volontés simples d’un homme modeste qui laisse la trace d’un « brave gars » mort pour la France. À n’en pas douter, c’est l’expression de ce sacrifice silencieux et poignant qui a rendu ce poème aussi emblématique.

Fréquemment présent dans les œuvres des poètes combattants, le discours sur le sacrifice et le martyr des soldats s’impose ici dans plusieurs pièces. Dans « Le testament du fantassin » (p. 71), le poilu, qui exprime ses dernières volontés, indique à « ses amis d’espoir et de misère » qu’il veut être enseveli là où la mort l’aura pris. Comme dans « Le copain », les camarades ont des gestes doux qui remplacent ceux qu’aurait eus une mère (« Et vous disposerez mes cheveux sur mon front, / Vos mots d’adieu seront la chaleur qui dorlote »). Verlet dans une note accompagnant « Le copain » précise qu’il a, lui-même, enseveli trois camarades et taillé et peint les croix de leur tertre. « Le testament du fantassin » est un poème d’amour et de loyauté. Celle des hommes pour leur camarade mort. Mais aussi celle du combattant qui, une fois mort, souhaite être enseveli là où les camarades continuent de tomber. Les vers du « testament » sont les volontés simples d’un homme modeste qui laisse la trace d’un « brave gars » mort pour la France. À n’en pas douter, c’est l’expression de ce sacrifice silencieux et poignant qui a rendu ce poème aussi emblématique.

Comme dans la plupart des œuvres de combattants, la poésie de Paul Verlet s’attache à la mémoire des compagnons tués. Les nommer, les évoquer, c’est pour les survivants combattre l’oubli, leur redonner vie par les mots.

Dans « Épitaphe d’un mort inconnu » (p. 237), écrit au cimetière de Thyl en 1915, le poète rappelle la valeur du sacrifice de ceux qui sont morts sans nom. Et plein du sens de ce sacrifice, il exprime dans la dernière strophe des « Vaincus » (p. 235), morceau plus tardif, son indignation face aux «jouisseurs et aux impuissants » : «Vous lèverez le grain que les nôtres semèrent, / Eux qui surent mourir pour ceux qui n’ont pas cru. »

« Toujours », dans un même registre, égrène les sacrifices de la jeunesse fauchée et, par la même, son élévation vers la gloire et l’éternité. Le poète semble chercher un sens à cette mort si présente au front mais aussi pressentir son propre sacrifice :

Pour toujours dire à ceux qui projetaient leur âme, Leur âme de frissons, de génie et de flamme Sur le monde, et croyaient être neufs, être forts : «Vous vous êtes vécus : vivez-vous dans la mort !»

L’œuvre s’achève sur un « Poème final pour les morts et les vivants » (p. 241) écrit en signe d’humilité devant les frères d’armes : aucune œuvre d’art, aucune œuvre écrite ne peut traduire dans toute sa force l’ardeur du soldat, dans toute sa misère, sa souffrance ni dans toute sa grandeur, son sacrifice. Verlet s’adresse aux morts et aux vivants et leur demande pardon d’avoir osé, avec « ses petits essais », écrire sur leur guerre. Paradoxe du poète cherchant à transmettre la vérité, qu’il estime pourtant indicible. Aux morts, il exprime, en tant que poète, son espoir, voire son idéal : « C’est que, tel un éclair, vous sentiez, triste et brève, / L’aile d’un de mes vers, dans un vol attardé, / Battre contre ce cœur que vous avez gardé ! ».

L’œuvre s’achève sur un « Poème final pour les morts et les vivants » (p. 241) écrit en signe d’humilité devant les frères d’armes : aucune œuvre d’art, aucune œuvre écrite ne peut traduire dans toute sa force l’ardeur du soldat, dans toute sa misère, sa souffrance ni dans toute sa grandeur, son sacrifice. Verlet s’adresse aux morts et aux vivants et leur demande pardon d’avoir osé, avec « ses petits essais », écrire sur leur guerre. Paradoxe du poète cherchant à transmettre la vérité, qu’il estime pourtant indicible. Aux morts, il exprime, en tant que poète, son espoir, voire son idéal : « C’est que, tel un éclair, vous sentiez, triste et brève, / L’aile d’un de mes vers, dans un vol attardé, / Battre contre ce cœur que vous avez gardé ! ».

Ses vers s’attardent sur la jeunesse décimée, sur ces hommes forts et ces « mâles puissants » dont le « corps de jeunesse » est devenu « un tas d’herbe verte ». Et sur les « morts de l’esprit », jeunes gens prometteurs à l’aube d’une carrière, irremplaçables, dont « l’âme créatrice est immobile » et perdue à jamais. Aux vivants, à ceux qui, comme lui, sont sortis de la guerre marqués à jamais dans leur corps ou leur esprit, croyants, athées, tous « martyrs lents », il demande aussi pardon. Pardon d’avoir usé du mot héros, mot vidé de sens par tant d’autres, eux qui savent que « l’héroïsme sublime et la beauté des armes, / C’est crever dans la boue, et blaguer dans les larmes ». Il rappelle l’Idéal qui les a fait tenir en acceptant le sacrifice suprême. Un idéal « sans décor théâtral ». Une force et une hauteur d’âme. Un idéal d’amour pour leur pays et ses idées, et aussi, pour leurs familles, leurs terres et leurs camarades ; un héritage.

Pour toujours, simplement, offrir à sa patrie

Son amour le plus cher : celui d’aimer la vie.

Par les chants d’une aurore aux orgues de printemps,

Mourir à ses orgueils, mourir à ses vingt ans!

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour toujours arracher la coupe au buveur ivre

D’adorer la musique et la splendeur de vivre,

Et lui clore ses yeux pleins de rêves du soir

Qui fument vers le ciel, comme d’un encensoir !

Pour toujours mutiler le geste de deux êtres,

Leur dire au seuil de tout : « Vous ne devez plus être.

« Vous n’effeuillerez plus les fleurs de votre été.

« Vous ne serez plus rien pour trop avoir été ! »

Pour toujours dire à ceux qui projetaient leur âme,

Leur âme de frissons, de génie et de flamme

Sur le monde, et croyaient être neufs, être forts :

« Vous vous êtes vécus : vivez-vous dans la mort ! »

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour faire toujours don, sur la terre éplorée,

Des lambeaux de son cœur aux choses adorées ;

Ennobli par ces deuils s’élever jusqu’à Dieu

Sans un cri de révolte et sans pleur d’adieu.

Les lauriers au front, nu, dans sa force sans voiles,

Monter vers les guerriers qui sont dans les étoiles

Et, clamant son symbole ardent de tant d’amour,

Crier : « Vive ma France » et vivre pour toujours !

Vichy, hôpital 71, juin 1917.

De nombreux articles sont publiés en 1919 dans la presse à propos de la parution de l’ouvrage. La longueur et la teneur de ces articles sont très variables.

Dans le Mercure de France (1er novembre 1919), André Fontainas, poète et critique, écrit :

Il y a de la sympathie pour les heures vécues, une compréhension des choses, de la vérité. Et puis le vers dit ce qu’il a à dire, trop souvent avec une facilité que, en d’autres circonstances, on pourrait estimer excessive ; du Coppée, du Richepin se mêle à du Baudelaire et à du Vigny. Mais, il y a une verve prenante, il y a une pureté sentimentale, un élan, un entrain de jeunesse et de conviction, une franchise belle et nette qui compensent largement l’absence d’art composé, studieux, réfléchi. Un homme s’est traduit tout entier, on est entraîné, et l’on sent pour lui monter au cœur, comme pour tous ses pareils, les poilus sans pose, simples, ardents et loyaux, une affection, je ne sais quoi de fraternel mêlé à beaucoup de reconnaissance. Et je suis persuadé que, rendu à la réflexion paisible, aux studieux loisirs, M. Paul Verlet ne saurait manquer de devenir, selon son gré, un beau et véridique poète, que nous aimerons.

A l’instar d’André Fontainas, de nombreux critiques notent la sincérité du poète, la vérité décrite par ses vers et les audaces de sa langue qui épouse parfois celle des poilus :

On trouve dans son volume De la boue sous le ciel, des pièces hardies en langue poilue qui font penser un peu à Villon ; mais il y en a d’autres d’un genre tout opposé, qui émeuvent par la délicatesse de leur sentiment et la grâce de leur expression. (Le cri de Paris, 28 Sept. 1919),

Les croquis sans prétention de M. Paul Verlet sont d’une rare vigueur de ton ; nombre d’entre eux ne pâliraient point à côté des plus vigoureuses peintures de M. Arnoux. M. Paul Verlet use du mètre et de la rime, mais non pas, à proprement parler, de la langue des dieux. Il emprunte même, souvent, celle des plus humbles poilus ; il a retrouvé, en maints endroits, la veine de la Chanson des gueux. Il regarde en haut, et peut-être que sa tête au ciel est voisine ; mais il n’oublie jamais que ses pieds touchent à l’empire des morts, et c’est vers les tombes qu’il se penche pour murmurer son hymne à la tendre et virile amitié. (Abel Hermant dans Le Figaro du 25 mai 1919)

et,(…) Juste la place aussi pour dire que si M. Verlet a pris quelques libertés avec les lois auxquelles se sont pliés Racine et Hugo, ce fut pour réaliser une œuvre plus couleur locale, plus « poilue » ; qu’il n’est pas un embusqué impénitent de la prosodie et qu’il ne le fera plus. Et vous lui pardonnerez son audace pour sa maîtrise originale et puissante. (Le Gaulois, 3 juin 1919, signé G. J).

Tous s’accordent sur le bel avenir du poète reconnu en tant que tel sans que revienne trop souvent la référence au père.

Un des articles les plus élogieux est signé du poète Sébastien-Charles Leconte6, connaissance d’avant-guerre de Verlet, quand celui-ci participait à des lectures de poésie :

Très jeune encore, — il avait dix-huit ou dix-neuf ans, avant la guerre, quand il venait, modeste et charmant, à nos réunions fraternelles, interpréter les poèmes de ses confrères, — oubliant de nous dire les siens. Ce qui ne s’est jamais vu sans doute. Très jeune donc, il considère lui-même, son livre comme un livre de débutant. C’est un début comme on en souhaite à maint chevronné.

A propos des vers du poète, il écrit :

Un très beau livre de vers… peut-être le plus fort de ceux éclos dans les tranchées… Un livre de vers réalistes, naturalistes eût dit le bon Zola. Mais de quelle splendeur intérieure ils sont le témoignage !

Son article comprend de nombreux extraits qu’il introduit avec ce prélude marqué par son enthousiasme :

Mieux veut lui laisser la parole et transcrire, d’une main que l’émotion fait trembler, ces stances qui sont de la chair pantelante et meurtrie… .

Leconte conclue son article, plus en poète qu’en critique, avec cette belle envolée lyrique inspirée par le titre du recueil :

Ce titre De la boue sous le ciel, c’est toute la guerre, telle que nous l’a faite la science infernale du boche, servie par la machine, par l’industrie, par l’art de tuer, la guerre totale. La Boue, c’est sous la pluie, ces millions de héros, de martyrs, de victimes, enlisés dans l’horreur des tranchées, parmi la tempête d’acier et de chimie atroce. La Boue, ce sont ces hivers noirs, sous l’eau, dans l’eau, dans la terre détrempée, dans le froid sinistre, dans l’immobile dévouement au salut du pays. Et sur cette boue, sur cette souffrance des nuits sans sommeil, des jours sans repos, au delà des nuages bas et lourds, traînant comme des haillons empestés sur cette désolation de la terre gorgée de morts, nourrie de cadavres, au delà de ces brumes liquides, le Ciel pur et lumineux rayonnait. L’azur d’en haut, le clair soleil était au delà, de ces ténèbres mouillées. Il vivait dans le cœur des combattants, pareils à Paul Verlet. Le sacrifice était en bas, la récompense était en haut. Par les yeux de l’âme, ils voyaient ce que le poète appelle au secours de l’avenir, ce qui donne la force de vivre et de mourir pour sauver ce qui doit être la France de toujours. Au dessus de tant de misère, il y a la foi souveraine : Et l’esprit qui passe en ces poèmes — selon la parole de Hugo — : C’est l’Ange Liberté, c’est le géant Lumière !

Après leur parution, les poèmes de Verlet sont souvent cités, reproduits et compilés dans d’autres ouvrages, dans la presse et dans les publications dédiées aux anciens combattants. Certaines pièces deviennent emblématiques d’un naturalisme traitant de la vie des poilus, d’autres reviennent fréquemment sur un registre plus émotionnel en hommage aux morts.

En 1920 parait une anthologie des poèmes de la Grande Guerre intitulée Le Livre Épique7. Elle contient plus de cent cinquante pièces regroupées sous des chapitres liés aux grands épisodes de la guerre (la Marne, Verdun) ou à des aspects touchant à la vie du soldat (la peur, la boue etc.). Verlet est représenté par cinq poèmes (plus que Paul Fort, Apollinaire ou la comtesse de Noailles mais moins que Paul Costel) pour illustrer la vie des tranchées, la retraite et les blessés. Il trouve ainsi sa place dans un courant de poètes combattants voués à dire la guerre du soldat dans toute sa globalité et sa véracité tout en insufflant dans une forme traditionnelle de poésie une expression nouvelle.

L’Almanach du combattant propose dès son premier numéro en 1922 deux poèmes de Paul Verlet (« Épitaphe » et « À l’hôpital »). Organe de diffusion à la fois d’informations pratiques et juridiques et de récits et témoignages, il est rédigé par d’anciens combattants dont de nombreux écrivains. Les poèmes de Verlet y figureront à plusieurs reprises8.

En 1927, le projet de l’Association des écrivains combattant (A.E.C) de voir célébrer ses morts à la guerre se concrétise par l’inscription de 560 noms d’écrivains-combattants sur les murs du Panthéon9. Paul Verlet y est présent. Il figure aussi dans le volume V de l’Anthologie des écrivains morts à la guerre, qui parait à la même époque et est publiée par l’A.E.C. La notice qui lui est consacrée est rédigée par Paul Bourget et est suivie de quatre poèmes.

Les rares anthologies de poésie de guerre parues plus tard reprennent les poèmes de Verlet. On peut citer, plus près de nous, Les poètes de la Grande Guerre de Jacques Béal paru en 1992 et réédité en 2014 au Cherche Midi qui contient «Vivre», ainsi qu’une anthologie parue chez Points Poésie, elle aussi en 2014, Poèmes de poilus, qui reproduit dix poèmes de Verlet, ce qui donne une indication de la place qu’il occupe, pour certains, dans le paysage poétique de la Grande Guerre.

Des lectures de poèmes ont pu être entendues, par ailleurs, à la radio à l’occasion, notamment, des célébrations de l’anniversaire de l’Armistice10. En 1965, Jean Loisy propose dans une série sur les poètes morts à la Grande Guerre, une émission consacrée à Paul Drouot et Paul Verlet. Le critique et poète voit dans La boue sous le ciel « le plus bouleversant témoignage et le plus exact produit en poésie sur la réalité courante de la guerre des tranchées ».11

En 2008, pour la première fois, les mots de Paul Verlet sont habillés de musique par le chanteur axonnais François Guernier (Trichot). Ses compositions, remarquables de conviction et de douceur, épousent idéalement les vers du poète. En 2014, inspiré à nouveau par la Grande Guerre, le musicien décide de reprendre le titre du recueil de Verlet pour intituler son nouvel album où l’on compte, parmi onze compositions, quatre poèmes chantés du poète combattant.12

La plupart des dessins présentés pour illustrer cet article sont signés René-Georges Gautier, compagnon d’armes et ami de Paul Verlet. On peut en apprendre plus sur Gautier en visitant le site qui est consacré à son œuvre.

Un article précédent est consacré au parcours de vie du poète.

NOTES & COMPLÉMENTS

1. Verlet a organisé sont recueil en sept parties dans lesquelles les poèmes ne suivent pas nécessairement un ordre chronologique. On trouve par exemple, des évocations des premiers mois de 1915 dans les différentes sections de l’ouvrage. La date et le lieu d’écriture sont, sauf dans de rares cas, toujours indiqués et si l’auteur évoque une période antérieure — un souvenir de combat alors qu’il est soigné à l’hôpital, par exemple — le lieu et la date concernés apparaissent aussi. Ainsi, en reprenant l’ensemble de ses poèmes et en observant la liste ordonnée par date d’écriture, on peut en déduire quelles périodes ont été les plus productives pour sa poésie et celles durant lesquelles il a peu écrit.

Les sept parties sont : « Sanguines » (12 poèmes), « Tranchée » (20), « Blessé » (13), « Pour mon escouade » (11), « Poèmes sans lien » (11), « Petites pièces sans lien » (7) et « Les morts » (7).

La répartition par année d’écriture est la suivante : 1914 (13 pièces), 1915 (41), 1916 (18), 1917 (10), 1918 (4) et un poème, « Les vaincus » est sans date. Le nombre de poèmes écrits sur le front est à peu près équivalent à ceux écrits durant son parcours sanitaire.

2. Il en est ainsi pour « Vivre », p.66 ou « Leur croix de guerre », p. 80 écrits tous deux en juillet 1915.

3. Des poètes de la Grande Guerre ne subsistent, aujourd’hui, que les grandes figures de l’avant-garde ou les écrivains dont la notoriété s’est construite grâce à une œuvre postérieure. Le rejet de la poésie patriotique de l’époque semble avoir créé de la suspicion vis-à-vis des poètes combattants, d’autant que certains d’entre eux s’y sont adonnés — dans les journaux de tranchée notamment — et qu’une grande majorité s’est inspirée d’une forme poétique traditionnelle. Négligés, les poètes combattants semblent parfois aussi déconsidérés, quand on les identifie avant tout comme témoins et que leur poésie dite de circonstances est jugée systématiquement dépourvue de qualités littéraires. Heureusement, les choix des anthologies les plus récentes (Béal, 1992-2014 ; Picon, 2014) montrent la préoccupation d’élargir le champ à une sélection plus représentative de la production de ces années de guerre. Des initiatives d’écrivains, de chercheurs et même de passionnés ont mis en lumière les œuvres oubliées — et souvent introuvables — de quelques poètes qui, pour certains, n’ont pas survécu à la guerre (Claude Duneton réédite Albert-Paul Granier en 2008, Eric Dussert fait de même avec Jean Arbousset en 2013, Gary D. Mole étudie Paul Costel en 2012 etc.). Aujourd’hui, sous la direction de Laurence Campa, une vaste entreprise de reconnaissance (nous pourrions même dire renaissance) des poètes de la Grande Guerre est en cours à l’université de Nanterre. Un des premiers travaux effectués est la mise en place d’une base de données constituant un inventaire (une prosopographie relationnelle, voir le site) de ces poètes. Gageons que l’objectif de ce groupe de travail soit à rapprocher du souhait formulé en 2010 par Campa : « Les études littéraires doivent aller encore plus loin : abandonner la prise en compte globale du conflit pour une approche plus fine de l’activité combattante et de la chronologie événementielle. Être agent de liaison, téléphoniste, fantassin de première ligne ou artilleur dans la lourde, se trouver en Champagne en 1915 ou à Verdun en 1916 n’implique pas le même expérience martiale et le même rapport à l’écriture. » (in « Brève histoire d’une disparition », Poètes de la Grande Guerre. Expérience combattante et activité poétique, Classiques Garnier, 2010)

4. « Le testament du fantassin », p. 71, « Le copain », p. 48, « Vivre », p. 66 sont parmi les poèmes de Verlet les plus reproduits.

5. Ce poème accompagne une œuvre picturale de Georges Leroux Aux Éparges dans notre portfolio. Il peut être lu à cette page.

6. Nous possédons cet article découpé, daté à la main et inséré dans un de nos exemplaires du recueil de poésie, mais nos recherches visant à identifier le journal dont il est issu sont restées infructueuses.

7. Le Livre Épique, Anthologie des poèmes de la Grande Guerre par Ernest Prévost et Charles Dornier, Librairie Chapelot, Paris, 1920 ; cet ouvrage reproduit les poèmes « La retraite », « Le copain », « Vivre », « Ma mère » et « Le lever ».

8. Le CRID 14 18 (http://www.crid1418.org) propose un inventaire complet des sujets abordés et des auteurs d’articles, d’œuvres citées ou originales pour tous les numéros de l’Almanach de 1922 à 1993 (ici).

9. On peux lire un compte rendu de la cérémonie et les discours prononcés lors de celle ci dans Le temps daté du 16 octobre 1927 (lien Gallica, voir pages 3 & 4).

10. « Le testament du fantassin » est lu, par exemple, sur Radio Tour Eiffel le 11 novembre 1934 (Le Journal, même jour).

11. Cette émission est accessible gratuitement sur le site de l’INA.

12. Sur YouTube, il est possible d’écouter ces différents titres sur la chaîne de François Guernier.

- Rédigé par admin

- / modifié le 04/01/2024