Lorsque je reviendrai, vous n’aurez plus besoin

Lorsque je reviendrai, vous n’aurez plus besoin

D’enguirlander la porte

Ni d’embellir le parc, ni d’apprêter au loin

Une amicale escorte.

Je ne me perdrai pas sur le sentier, le soir.

Ne me faites pas signe.

Je m’assiérai dans l’ombre où le buis est plus noir

Et moins verte la vigne.

D’aucun hymne éclatant, formidable et vainqueur,

Ne troublez mon oreille ;

J’adore le silence accoudé dans mon cœur

Et perdu sous la treille.

Laissez la paix clore nos lèvres et nos yeux,

Il ne faut rien entendre.

Dans le recueillement, l’instant sera plus tendre

Et plus délicieux.

Ne me demandez pas des récits de bataille

Ne me demandez rien,

Un peu de nonchaloir sur ma bouche défaille.

Taisons-nous : tout est bien.

Comme il sera calme et pieux, le paysage

Dans la nuit qui s’endort !…

Entre mes doigts lassés penchera mon visage.

Nous songerons aux morts.

Et si je ne puis plus alors cacher mes larmes,

Ni taire mes regrets,

Si le jardin n’a plus pour moi ses anciens charmes,

Vous me pardonnerez.

C’est un poème qui invoque le silence. Celui du calme retrouvé, un soir sous les ombres protectrices d’un parc familier.

C’est aussi le silence demandé. Celui qui efface les paroles de victoire, de patriotisme facile, les paroles de ceux qui n’y étaient pas et qui ne savent pas.

Et le silence des morts vers lesquels vont toutes les pensées.

C’est un retour sans joie mais heureux tout de même ; un retour dans le recueillement.

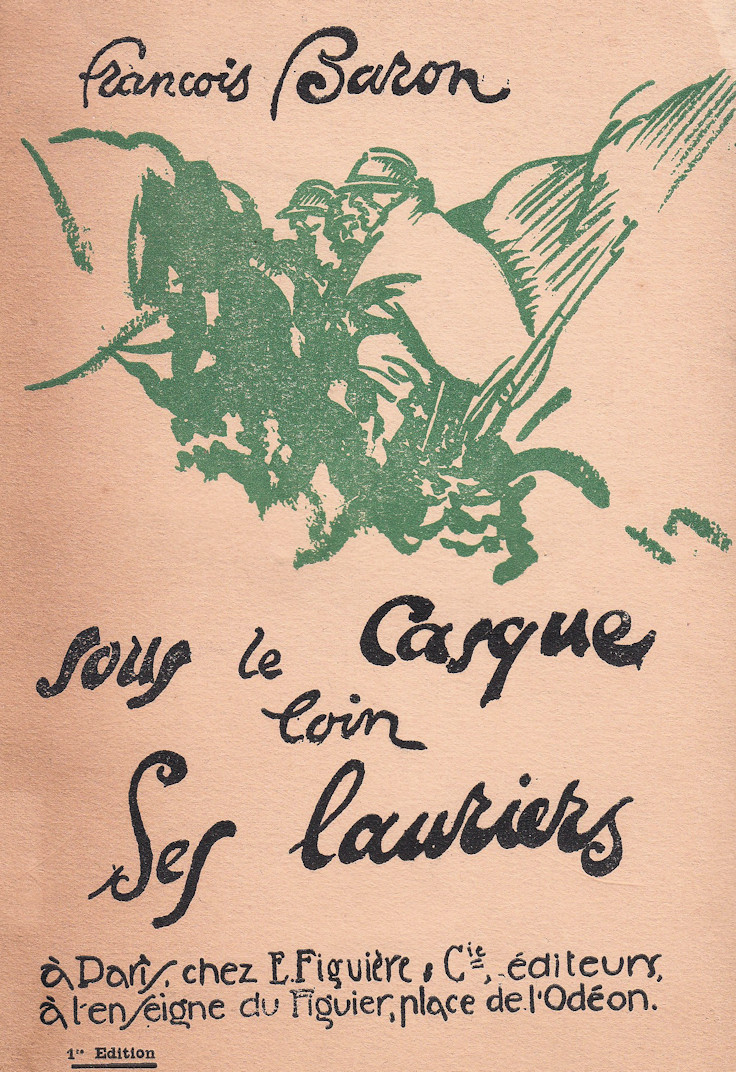

Ce poème a été écrit par François Baron, jeune soldat de 29 ans qui fut tué le 5 mai 1918 dans l’Oise. Nous l’avons découvert, parmi d’autres, dans un ouvrage des années 1920, que nous recommandons vivement, intitulé Pages oubliées1. Ce recueil présente des extraits de publications et de carnets de route de combattants parmi lesquels un grand nombre de soldats qui furent tués à la guerre. Il est enrichi de poèmes illustrés par René-George Gauthier et André Lagrange. Les poètes choisis sont tous tombés au champs d’honneur ou morts de leurs blessures ; le souhait de l’auteur a été de les faire revivre par ces pages méconnues, ou déjà oubliées. Le poème de Baron nous a semblé révéler une sensibilité touchante, nous amenant à nous pencher sur son recueil de poèmes de guerre paru après sa mort : Sous le casque loin des lauriers2.

L’ouvrage comprend une centaine de pièces écrites dans une forme classique où nous retrouvons, souvent, la délicatesse d’âme qui nous avait ému. « Sous le casque, loin des lauriers est le journal de trois années de tranchées, écrit Jean Ravennes3, où, à côté de sa vie au front, François Baron, dans l’émotion du danger, revoit toutes les choses qui lui sont chères, éprouve avec plus de force encore les sentiments qui le lient aux siens. » Les poèmes sont regroupés par séries thématiques.

Dans « Visages », Baron dresse le portrait bienveillant des caractères de ses congénères et amis : « Le pessimiste » précède « Le sentimental », le fier et nostalgique « Languedocien » répond au « Résigné ».

« (…) Ne croyez pas qu’il ait lutté sans épouvante,

Fier, ébloui,

Ni que toujours sa marche ait été triomphante

Pour le pays.

(…) Il se battait, puisqu’il était avec les autres

Qui se battaient,

Avec ceux qui, mouillés, dans les forêts se vautrent,

Saoûls, hébétés.

Il portait son fusil comme un sceptre de prince…

Parfois pourtant

Il s’énervait à trop convoiter sa province

Et ses vingt ans.

Les cyprès bruns, les tilleuls clairs, le paysage

Méridional

Le limpide jardin qui mirait son visage

Dans le canal.

Il pensait que la gloire incertaine, éphémère,

Dure un instant

Et que seul le baiser qu’on reçoit de sa mère,

Est important. »

(L’humain, « Visages », p.42)

Inspiré par une foi vivante, qui ne l’aveugle pas, « Sous la croix et sous la mitraille » reprend les intitulés des différentes stations de la Passion du Christ en y associant des vers qui décrivent les espoirs et les peines ressentis par le soldat de ligne :

« Or cette fois, c’est le devoir qui me fait peur :

Faut-il que je déserte ou mieux que j’agonise ?

Une brume de sang rend ma tâche indécise ;

Je me perds, effrayé d’une rouge vapeur.

Je m’allonge et je ne sors plus de la torpeur

Trop langoureuse et trop visqueuse où je m’enlise.

Un fade goût de fruit pourri me paralyse,

Fruit défendu, volé dans un verger trompeur.

O souvenirs heureux qui m’accablez en foule.

Sous votre charge ensorceleuse je m’écroule,

Matins joyeux, midis repus et soirs câlins.

J’ai peur. – Obus, pétrole et nuage de soufre…

Grâce pour cette chair qui s’abîme et se plaint,

Pour ce corps révolté qui ne veut plus qu’on souffre ! »

(VIIè Station, Jésus tombe pour la deuxième fois, « Sous la croix et sous la mitraille », p. 140)

François Baron est né en 1888 à Narbonne et c’est son ami Benjamin Crémieux qui décrit le mieux l’attachement du poète à sa terre : « […] il était la vivante projection humaine, le reflet même de sa ville natale telle que les siècles et la géographie l’ont modelée. Il en avait l’orgueil et la piété. Il la chérissait en terrien, en érudit, en poète ».

Ses vers témoignent de cette identité méridionale à travers les paysages qu’il y décrit (« Les cyprès bruns, les tilleuls clairs » cités précédemment). Sa foi, son amour pour sa mère, ses souvenirs éblouis de ses voyages en Espagne et en Italie nourrissent sa poésie. En 1914, quand Baron incorpore son régiment de ligne (le 76ème), il a vingt six ans et est sous les drapeaux depuis 1912. Deux sursis lui ont permis de terminer ses études à l’École des Chartes, puis d’occuper un poste d’archiviste paléographe. Quand la guerre survient, c’est comme simple soldat qu’il prend part aux combats.

Dans une section intitulée « Instantanés et Kodaks », le poète transmet son expérience de combattant dans une veine très réaliste, loin de toute poésie patriotique (comme le titre de son recueil le laisse entendre).

Ses vers invitent à partager ses émotions, les mêmes souvent que ses camarades lorsqu’il s’agit de se nourrir, de boire, de fumer ou de se réconforter : « Un large coup, vite avalé, – la vaste gueule – / Le ventre n’est plus vide et l’esprit n’est plus veule : / Enthousiaste et réconforté, l’on repart, / Vers le bonheur, le fou pays imaginaire / Où les lèvres de femme ont le goût de pinard !.. » (Le pinard, p. 83) ou « On se tient chaud, l’un contre l’autre, en se serrant… / Une amitié paisible éclaire la prunelle / De ces soldats, privés de passion charnelle / Et qui n’ont plus qu’un seul amour, sincère et grand. » (Dans la sape, p. 94).

Ses souvenirs précis sont évoqués comme des images brèves, dans un langage sans fioritures. Ces instantanés font surgir la violence de la guerre, mais toujours y demeure la beauté du monde, comme un lien perpétuel et réconfortant à la vie. Ses évocations de la peur peuvent être assez pudiques, comme dans ce poème inspiré par son état lors des premières heures de la bataille de Champagne en 1915 :

« Tranchée. – On va monter à l’assaut tout à l’heure.

Nerveusement je tiens et serre mon fusil.

Un peu de pluie, air matinal ; je suis transi.

Un éclat de shrapnell, en sifflant, nous effleure.

Au fond de moi j’entends quelque chose qui pleure.

L’automne a déployé son jaune d’or roussi…

Seigneur, vivrai-je encore ? ou bien mourrai-je ici

Blessé, sans mes parents et loin de ma demeure ?

Un signal bref… Et j’assujettis mon tampon.

Je devine un éveil de forêt qui sent bon.

Un obus fonce sur un chêne et le fracasse.

D’abord à pas pressés, puis vite au petit trot

On grimpe sur la crête. Et je me sens cocasse

D’être un soldat, ferme au combat, presque un héros.

(L’enthousiasme et la peur, « Instantanés et kodaks », p. 74)

Cette expression de sentiments mêlés, évoquée par le titre L’enthousiasme et la peur, est présente dans plusieurs poèmes. Dans « Factionnaire », crainte et angoisse côtoient l’espoir :

« Dans le boyau, douceur de voir le crépuscule

Se glisser lentement des branches jusqu’au sol.

Comme on s’émotionne, enroué, ridicule !

On palpite, brisé de crainte, lâche et mol.

Mais il faut réagir, crispé, dans la nuit dure,

Et tendre avec silence un persistant effort,

Qui sait si pour la lutte ou présente ou future

On ne cueillera pas les baisers de la mort.

Angoisses. – Progressivement il fait gris-flasque

Cris de klaxons, alerte au gaz ; je mets le masque

Contre les vents asphyxiants et suffocants.

Un éclair rouge et bref s’accroche aux baïonnettes…

Et j’évoque la paix qui viendra – Dieu sait quand.

La lune monte et je rajuste mes lunettes.

(Factionnaire, « Instantanés et kodaks », p. 75)

D’autres vers évoquent des sentiments liés à sa vie intellectuelle, ses goûts littéraires ou son attrait pour la beauté : « Ils sont sept près de nous à dormir sous la tente, / À poser sur la paille et l’herbe leurs corps las ; / […] Ils dorment. Mais nous deux, cher ami, dans l’attente / D’un apaisant sommeil qui nous évite, hélas ! / Nous disons des sonnets et le fiévreux éclat / De nos voix frémit dans la nuit éclatante. / Tu parles, je t’écoute… Et récitant des vers, / Nous oublions nos lourds chagrins, les maux soufferts / Et les dangers certains des mauvaises tranchées. » (Le copain, p. 64) ou le nostalgique « J’étais l’amant des nuits de Florence et de Rome, / L’ami voluptueux / Qui baisait sur la bouche et mordait dans la pomme / Et lisait dans les yeux. » (Le méditerranéen, p. 49).

Ces derniers vers sont à rapprocher de la dernière partie du recueil, dont les poèmes s’adressent à une jeune fille. Baron s’y livre de façon touchante. Il y exprime son espoir tendu vers l’avenir (« Elle viendra, tenant dans ses mains une gerbe / De jeunesse et de fleurs. Je sais qu’elle viendra, / Il le faut, je le sais, confiante, superbe. / Mutine et souriante à l’amour qui rira. » (Symphonie de l’attente, p. 190), évoque la sensualité (« Pour t’aimer mieux, je veux de longues fiançailles, / Longtemps cueillir pour toi les roses de l’amour ; / Car, vois-tu, les baisers bien autrement tressaillent / Quand on attend depuis un an ou rien qu’un jour. » (L’impérissable ensoleillée, p. 174) et réclame la douceur et la consolation (« Ah! chère, plaignez-moi : la guerre / m’a physiquement endurci ; / Je suis très brave, mais aussi / Je souffre bien plus que naguère », Invitation à la douleur, p. 176).

Obsédé par son souvenir, il s’imagine avec elle, observant sa silhouette, lui parlant :

(…) Et c’est vous seule qui peuplez

Ma cagna vide et toujours triste,

D’où les bonheurs sont envolés.

Dans les crépuscules troublés

C’est votre image qui persiste.

Un chemin de caillebotis

Circule, étroit, devant ma sape ;

Vous y posez vos pieds petits.

Et je vous regarde, tandis

Que le canon grommelle ou tape.

(Le sentier fleuri, « Mon cœur dans la forêt », p. 180)

Ce poète oublié, parmi tant d’autres, fut fauché dans sa jeunesse. La mort était, comme pour tous les combattants, la compagne de chaque jour. Dans certaines pièces, Baron annonce son heure dernière, il se voit mourir et ce sont des vers poignants :

« Des éclats d’obus m’ont touché. Je vais mourir.

Le sang dégoutte sur mes cuisses, et ma tête

S’alourdit d’un malaise impossible à guérir.

[…] Je n’entends rien, mais j’ai bien mal… Ah ! cette chute

Qui me cloue immobile et froid dans un ravin

Où s’agite le noir désespoir de la lutte !…

Je ne vois rien… Mes jambes tremblent. – Coup de vin…

Avec peine je porte à mes lèvres la gourde.

Je sens que je ne peux plus rien ; oui, c’est la fin.

[…] Ma langue s’épaissit d’une salive amère

Comme au goût vénéneux de l’éponge de fiel.

J’agonise à plat ventre et je mouille la terre.

Un monde se dévoile, idéal, irréel…

Ô mon Dieu, votre voix m’enlève et me console

Puisque mystiquement elle promet le ciel.

Sauvez le dernier souffle et l’ultime parole…

Laissez-moi votre blanc pardon qui me défend :

Il semble que maman me caresse et me frôle.

Et je meurs, comme j’ai vécu : comme un enfant »

(Prière pour ceux qui attendent la mort, « Sept oraisons pour des malheureux », p. 156)

Les oraisons dont il est question dans cette série de sept poèmes s’adressent à ceux qui tremblent un soir de relève, ceux qui ne reçoivent pas de lettres ou même à ceux qui désertent, sujet difficile à aborder que Baron traite tout en délicatesse, sans condamnation.

Baron n’aime pas la guerre, comment en serait-il autrement ? Comme l’écrit Pierre Jourda4, « Ses rêves brisés, son idéalisme battu en brèche, il ne cède pas. Il fait la guerre, virilement. Non qu’il l’aime ! Il la déteste, il la maudit parce qu’elle déçoit tout ce qu’il est : l’homme – elle anéantit ses rêves, le poète – elle détruit toute beauté. Aussi veut-il, farouchement détruire « le romantisme du combat » et dire son horreur : il est de ceux qui ont subi l’enfer de la bataille, – il a fait la guerre parce qu’il le devait, mais avec colère. N’allons pas croire à de l’antipatriotisme : il aime trop ses patries, la grande et la petite, il l’a prouvé. Il ressent, malgré tout, la fierté d’être un morceau de frontière, il est heureux de combattre pour tout ce qui lui est cher, en même temps qu’il redit avec Péguy : « Le mieux, si on pouvait, ce serait de tuer la guerre. » Il était de ceux qui luttaient pour la tuer. »

François Baron espérait des jours meilleurs mais il fut anéanti. En livrant son âme, en s’élevant par la poésie, il se soude à la vie, quitte l’espace et le temps qui l’enferment. Il s’attache à la beauté, aux sentiments, à l’espoir et il fait acte, aussi, de fraternité en exprimant les souffrances de tous les soldats : « (Chez les poètes de la Grande Guerre), nous retrouverons le même tableau désenchanté de cette guerre affreuse, pénible plus que toute autre à des soldats français, de cette guerre enfouie, boueuse, masquée, qui mine le sol, empoisonne l’air, fait pleuvoir du ciel le fer et la flamme. Le fond de cette poésie est gris, la forme en est monotone comme la vie qu’elle décrit : vie d’attente morne, de patience douloureuse parmi la nature et l’homme hostiles. […] Cette poésie abonde naturellement en détails d’un réalisme immédiat, inévitable. La couleur en reste grise, quelque peu terreuse, comme l’existence aux tranchées. Les images sont cruelles, impassibles, mécaniques, comme la guerre, tantôt lasses, repliées et confuses comme des corps blessés, tantôt concises et à la fois larges et lumineuses, comme le paysage à travers la visière d’un créneau.5 »

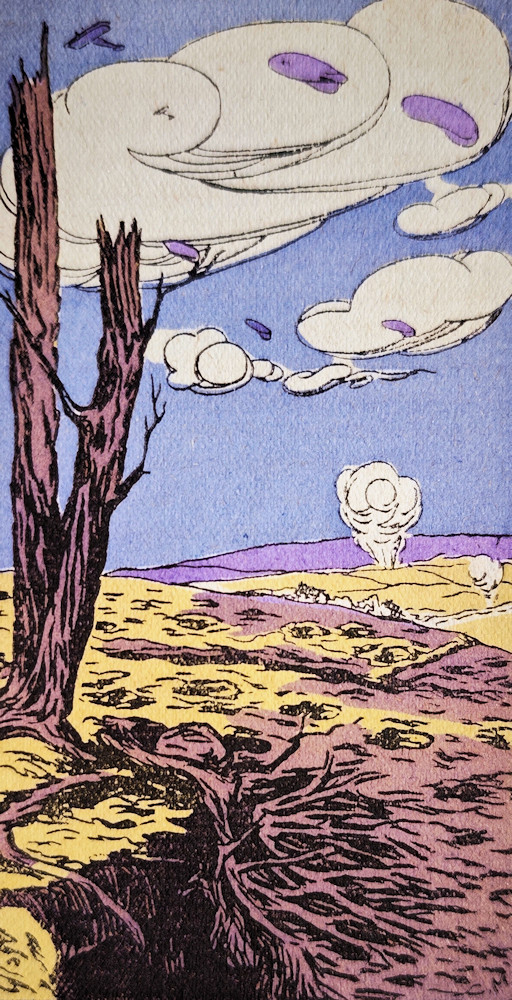

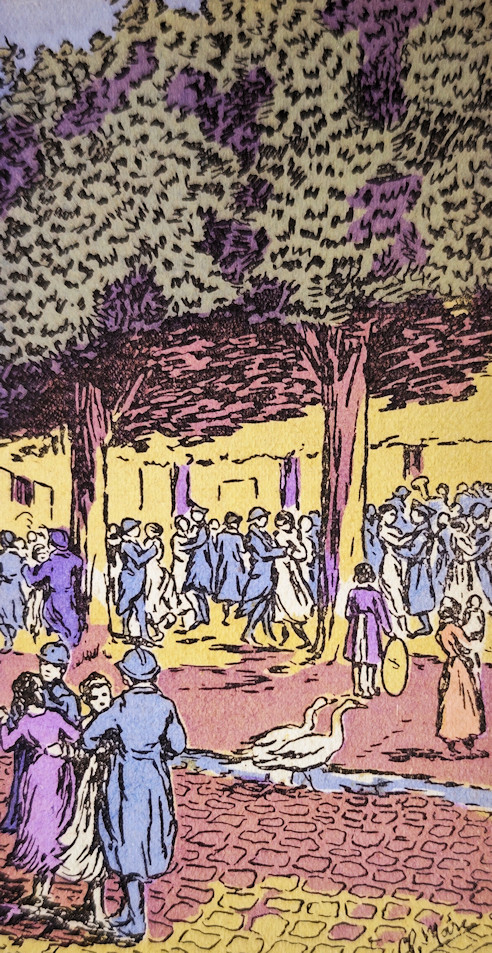

Les cinq petites illustrations de l’article sont signées Claude Marc (pas d’information sur cet artiste) et sont issues de Les images meurtries 1914 1918 de L. Ch. Watelin, éditions Marcel Pagé, Paris, 1918

NOTES

1. Pages oubliées…, Anthologie des écrits de la guerre, 2ème édition du livre Ils disaient : Quand nous reviendrons…, Hubert-Aubert, Éditions du combattant, Paris (titres de chapitres et culs de lampe de André Lagrange et dessins de René-Georges Gautier), sans date.

2. Sous le casque, loin des lauriers, François Baron, éditions Eugène Figuière & Cie (éditeurs à l’enseigne du figuier), Paris, 1919. La composition de l’ouvrage a été réalisée par les amis de Baron. Benjamin Crémieux dresse le portrait du poète dans un texte liminaire sobrement intitulé « François Baron » et Albert Gout dans « In Memoriam » se penche sur son style et son inspiration.

3. Anthologie des écrivains morts à la guerre (1914-1918), Tome Ier, Bibliothèque du Hérisson, éditions Edgar Malfère, Amiens, 1924, p.39.

4. « Un poète soldat : François Baron, Pierre Jourda » in Septimanie : revue d’art, 25 octobre 1926

5. Le livre épique, anthologie des poèmes de la Grande Guerre, Ernest Prévôt et Charles Dornier, 1920, Librairie Chapelot, Paris. Extrait de la préface (p. xiii).

| Dernière modification le 20/12/2025