Ressources en ligne

Une page de notre site est dédiée à un essai d’inventaire des reproductions numériques de dessins, estampes et peintures traitant de la Grande Guerre que l’on peut trouver sur le web. Les bibliothèques numériques déjà présentes dans les versions antérieures continuant à s’enrichir et de nouveaux fonds étant proposés à la consultation, nous mettons fréquemment à jour cette page « Ressources ».

Une mise à jour récente vous est ainsi proposée. Elle comprend la vérification de tous les liens externes de cette page, leur correction en cas de problème (plus de 400 liens vérifiés) et quelques nouvelles notices à découvrir.

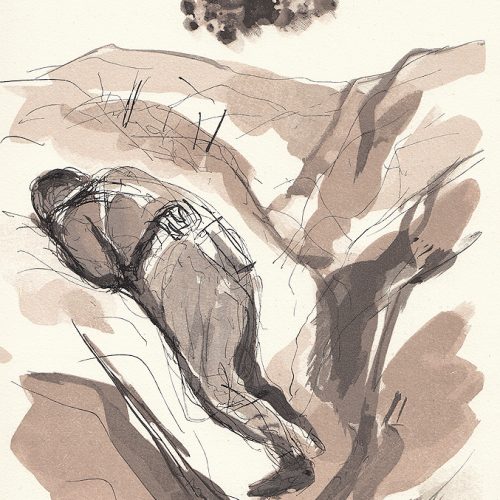

Notes prises au front, 1917

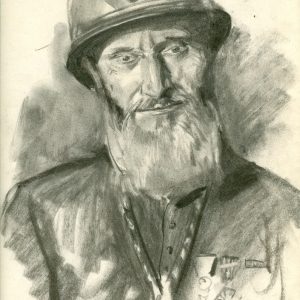

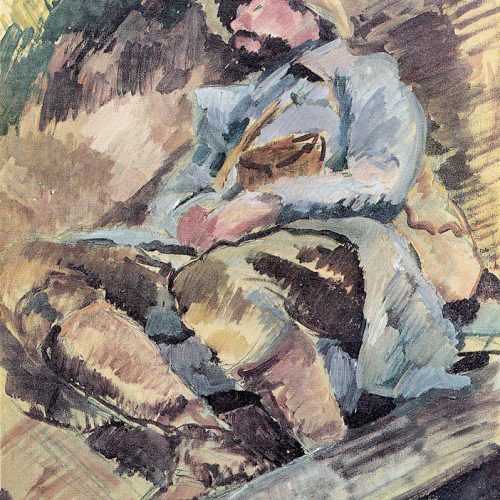

Et (re)découvrez les dessins d’André Dunoyer de Segonzac dans notre portfolio (nouvelles numérisations) :

Départ d’attaque

Départ d’attaque

Nous nous entassons dans les parallèles de départ, fous, creux, hagards, mouillés, éreintés et vannés. Longues heures d’attente. On grelotte sous les obus. Longues heures de pluie. Petit froid. Petit gris. Enfin l’aube en chair de poule. Campagnes dévastées. Herbes gelées. Terres mortes. Cailloux souffreteux. Barbelés crucifères. L’attente s’éternise. Nous sommes sous la voûte des obus. On entend les gros pépères entrer en gare. Il y a des locomotives dans l’air, des trains invisibles, des télescopages, des tamponnements. On compte le coup double des rimailhos. L’ahanement du 240. La grosse caisse du 120 long. La toupie ronflante du 155. Le miaulement fou du 75. Une arche s’ouvre sur nos têtes.

Blaise Cendrars, J’ai tué, 1918

© ADAGP, Paris Nouvelles numérisations

Nouvelles numérisations

des dessins d’André Dunoyer de Segonzac

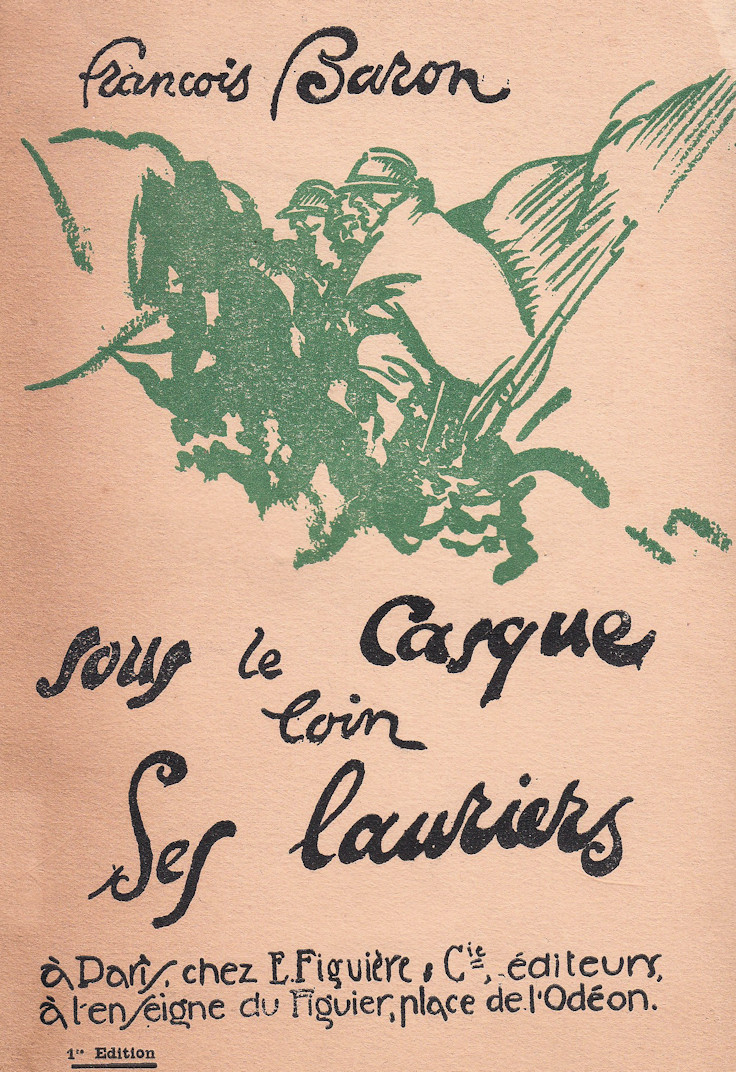

Sous le casque, loin des lauriers

Auteur d’un des plus beaux poèmes traitant du retour du soldat dans ses foyers (« L’éternelle émotion »), François Baron, né à Narbonne en 1888 et tué au combat en 1918 mérite d’être (re)découvert. Ses amis, en 1920, rassemblèrent les vers qu’il écrivit tout au long de la guerre alors qu’il n’était que simple soldat et les publièrent dans un recueil au titre éloquent Sous le casque loin des lauriers. Des vers simples imprégnés des couleurs de sa région natale, de ses voyages mais surtout de sa propre expérience qu’elle soit exprimée de façon explicitement réaliste ou plus personnelle. Ainsi dans sa poésie, l’angoisse, la peur et le questionnement sont bien présents mais aussi sa foi, son amour filial et son attachement aux beautés du monde et à l’amour.

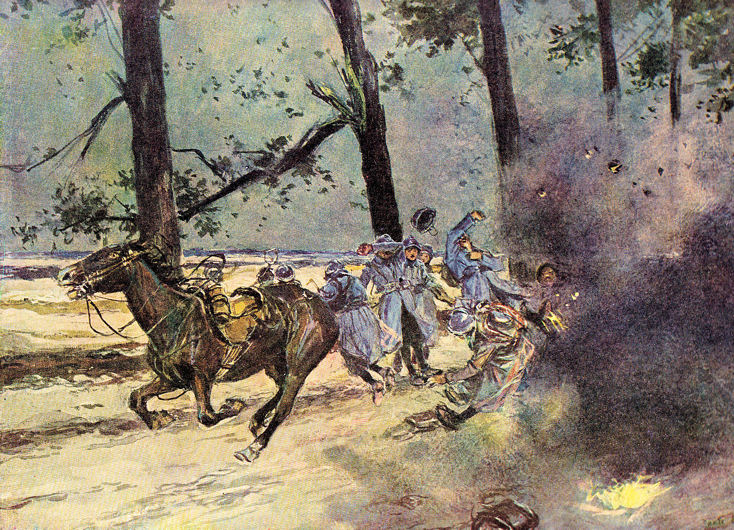

Le bombardement

André Ducuing, peintre et décorateur parisien, participe à la guerre en première ligne au 156ème régiment d’infanterie. Il a vingt-six ans lorsqu’il dessine, de façon très stylisée, ce bombardement que subissent, dans cette scène, trois soldats sans doute apeurés qui cherchent à se protéger du fracas produit par la déflagration d’un obus. Composition, mise en couleur, vie de l’artiste, étrange multiplicité des exemplaires de cet original, on vous explique tout cela dans cet article de notre série « Dessin de près ».

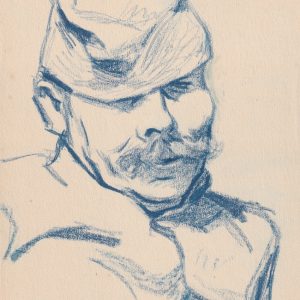

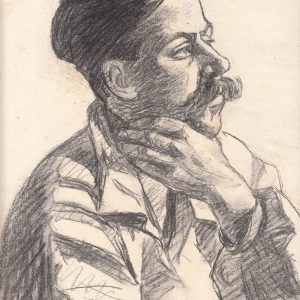

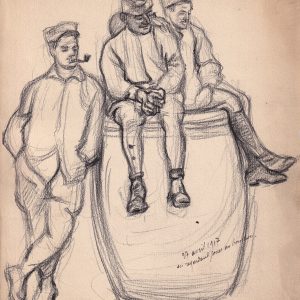

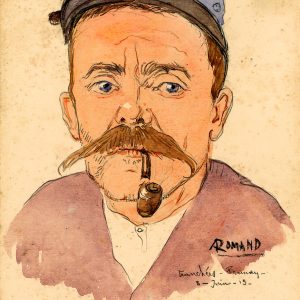

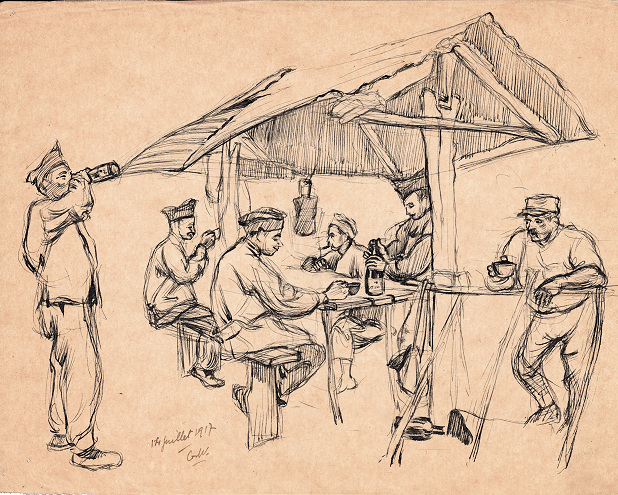

Impressions du front, Jean Lefort

Jean Lefort a produit durant la guerre un nombre considérable de dessins alors qu’il était mobilisé comme simple soldat. Ses dessins, tous datés et situés, sont réalisés à partir d’observations faites sur le front puis, souvent, retravaillés et mis en couleurs à l’aquarelle. On peut donc suivre les différents secteurs qu’il occupe, les personnages qu’il y croise, les mouvements de troupe qui ont lieu sous ses yeux et, comme fréquemment chez les artistes combattants, la vie quotidienne du soldat dans des scènes très variées. Mais ses œuvres n’hésitent pas aussi à représenter les blessés, les réfugiés, les tués et les sépultures des camarades tombés.

Jean Lefort a produit durant la guerre un nombre considérable de dessins alors qu’il était mobilisé comme simple soldat. Ses dessins, tous datés et situés, sont réalisés à partir d’observations faites sur le front puis, souvent, retravaillés et mis en couleurs à l’aquarelle. On peut donc suivre les différents secteurs qu’il occupe, les personnages qu’il y croise, les mouvements de troupe qui ont lieu sous ses yeux et, comme fréquemment chez les artistes combattants, la vie quotidienne du soldat dans des scènes très variées. Mais ses œuvres n’hésitent pas aussi à représenter les blessés, les réfugiés, les tués et les sépultures des camarades tombés.

Le wagon

De Toul à Granvillers, Lorraine, 15 août 1916

J’ai vu la guerre avec tout ce qu’elle traîne à sa suite de tristesses, de larmes, d’héroïsmes. J’ai vu l’enthousiasme du départ, l’accueil de la Belgique, et j’ai connu l’heure de la défaite, marché jour et nuit le ventre creux mais l’espoir au cœur. J’ai vu la Marne, la poussée victorieuse et l’Allemand s’enfuir puis s’arrêter, acculé. J’ai vu brûler Charleroi, Reims, Verdun. J’ai vu des batailles sanglantes, horribles, des blessés qui râlaient, des morts sur lesquels on marchait ! J’ai vu des souffrances sans nombre, des hommes, jour et nuit, sous le soleil ou la pluie, dans la neige, guetter l’homme (…) J’ai vu partout la désolation, la ruine.

Bombardia, journal des tranchées, 30 janvier 1918

Nouvelles numérisations

Nouvelles numérisations

des dessins de Jean Lefort

Sur les traces d’un poilu artiste inconnu

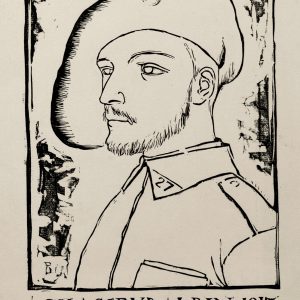

Ce sont des dessins, nombreux, tous signés « G.W » qui témoignent d’une bonne maîtrise de la composition et du trait. La plupart sont des croquis certainement exécutés au front, réalisés souvent au crayon noir et parfois rehaussés de traits de couleur. L’ensemble comporte plus de 300 dessins. Certaines œuvres à la plume témoignent d’une attention particulière aux détails notamment pour rendre le décor, les uniformes, les expressions des personnages et, souvent, la composition y est plus recherchée. On compte dans cet ensemble aussi des aquarelles tout aussi raffinées. Ces œuvres ont fait l’objet de ventes à l’unité ou en séries et sont donc dispersées chez les collectionneurs. Nous nous sommes interrogés sur ce « poilu artiste inconnu » et nos recherches nous ont mené à un « canonnier dessinateur » nommé Gilbert Wiart. Remontez le fil de nos recherches dans cet article illustré de ses dessins.

Aux Eparges

Le copain

On t’a porté, la nuit, par la marne pouilleuse.

Tes bonshommes pleuraient. Leurs rudes mains pieuses,

Timides, t’effleuraient, comme un petit qui dort;

Leurs genoux cadencés ballottaient ton front mort,

Et ton sang clair coulait le long de nos chaussures.

Ta capote n’avait qu’une croix pour parure,

Les étoiles du ciel regardaient par ses trous !…

Mais nous sommes tombés, pour prier, à genoux,

Quand j’eus pris sur ton cœur les lettres de ta mère,

Et qu’on vous eut mis, toi, puis ta jeunesse, en terre.

Et, fermant pour toujours les clartés de tes yeux,

J’ai simplement, comme auraient fait les pauvres vieux,

Mon héros de vingt ans, baisé ta chair de marbre !

Et j’ai laissé ton âme à l’âme des grands arbres !…

Paul Verlet, De la boue sous le ciel, 1919

Le glorieux retour

Le retour du feu, Verdun 1916

Tous marchaient ou plutôt avançaient à petits pas, les genoux en avant, ployés sur eux-mêmes … Ils ne disaient rien, ne geignaient plus. Ils avaient perdu jusqu’à la force de se plaindre. On voyait dans les regards un abîme inouï de douleur quand ces forçats de la guerre levaient la tête vers les toits du village. Et dans ce mouvement, leurs traits paraissaient figés dans la poussière et tendus par la souffrance … Des territoriaux, qui regardaient à côté de moi, restaient pensifs. Deux d’entre eux pleuraient en silence comme des femmes.

Lieutenant Georges Gaudy, Les trous d’obus de Verdun, 1922

PORTFOLIO

Les œuvres rassemblées sur ce site sont des dessins réalisés par des artistes contemporains de la Grande Guerre qui furent également, pour beaucoup, des combattants.

La collection principale du site apparaît dans un portfolio accessible depuis l’entrée du menu Les portfolios en choisissant Les dessins par artistes ou par thèmes.

Cet ensemble regroupe environ 80 dessins. Ils sont accompagnés de textes de journaux de tranchées, de témoignages écrits d’anciens soldats ou d’extraits d’œuvres littéraires traitant du conflit.

Ils ont été regroupés en galeries thématiques illustrant la vie des soldats durant la guerre : la tranchée, le répit, le feu…

On peut aussi, toujours depuis ce choix du menu, visiter quelques sélections de dessins autour de thèmes particuliers comme la bataille de Verdun … continuer à lire notre nouvelle intro comprenant un point sur les droits associés aux œuvres et à leurs images.